骨粗鬆症

骨粗鬆症

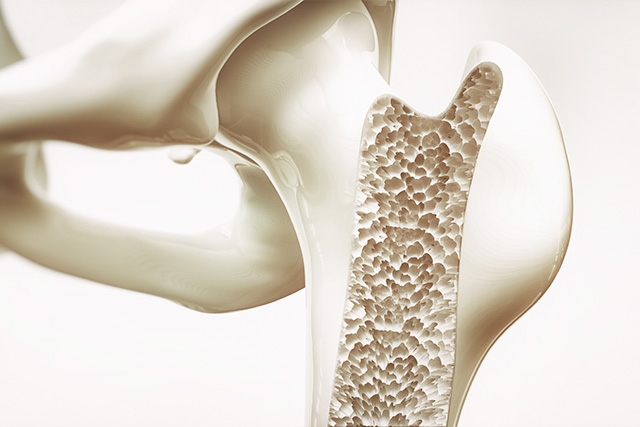

何らかの原因により骨密度が低下することで骨がもろくなり骨折しやすくなる病気です。転倒やちょっとしたはずみで、背骨(脊椎圧迫骨折)、太ももの付け根(大腿骨近位部骨折)、手首(橈骨遠位端骨折)などが骨折しやすくなり、骨折すると痛みのため動くのが困難となります。高齢化社会の進行に伴い骨粗鬆症患者様は増加しており、骨粗鬆症に対する予防や治療が注目されています。

骨粗鬆症は原発性骨粗鬆症と続発性骨粗鬆症の大きく2つのタイプに分類されます。

多くは原発性骨粗鬆症に分類され、主に閉経や加齢などにより引き起こされます。

女性の骨量は成長期に増加し20歳頃に最大骨量に達し、40歳代に入ると卵巣機能により骨量が低下し始めます。閉経前後の50歳頃から女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が急激に低下しさらに骨量が低下します。骨は身体の他の臓器と同じように新陳代謝を繰り返しており、古い骨は破骨細胞によって破壊され(骨吸収)、骨芽細胞によって新しい骨が形成され(骨形成)、この骨吸収と骨形成は一定のバランスが保たれています。エストロゲンは破骨細胞と骨芽細胞の両方に作用しますが、閉経に伴いエストロゲンが欠乏すると破骨細胞による骨吸収が亢進し、骨量が低下すると考えられています。

続発性骨粗鬆症は病気や薬などがきっかけで発症するタイプで糖尿病や甲状腺機能亢進症などの内分泌疾患、慢性腎臓病、先天性の骨疾患、関節リウマチなどの疾患が原因となります。またステロイド薬は抗炎症作用と免疫抑制作用を有し自己免疫疾患など多くの疾患の治療に用いられますが、骨粗鬆症を生じる原因としても知られています。

また無理なダイエットや偏った食生活、運動不足、日光照射不足、喫煙、過度のアルコール摂取なども骨粗鬆症の原因と考えられています。

骨粗鬆症の診断に用いられるのは骨密度検査です。単位面積あたりの骨量を測定するもので、当院ではDXA法(Dual Energy X-ray Absorptiometry)を用いて、「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」で推奨されている腰椎と大腿骨近位部の骨密度を測定します。

骨密度検査の結果、YAM値(20~44歳の若年成人骨密度の平均との比較)が70%未満であれば骨粗鬆症と診断されます。YAM値が正常でも椎体骨折(背骨の骨折)や大腿骨近位部骨折(太ももの付け根の骨折)など脆弱性骨折を認めるとYAM値に関係なく骨粗鬆症と診断されます。その他の脆弱性骨折(軽微な外力で発生した骨折)がある場合はYAM値が80%未満で骨粗鬆症と診断されます。

その後、骨粗鬆症のタイプを判断し適切な治療薬を選択するため血液検査を行います。

X線骨密度測定装置としてGE HealthCare社のPRODIGY Fugaを導入しており、RODIGY Fugaでは1回のポジショニングで腰椎と大腿骨を連続的に計測することが可能なため、ポジショニングの変更が不要で患者様の拘束時間や負担を軽減します。

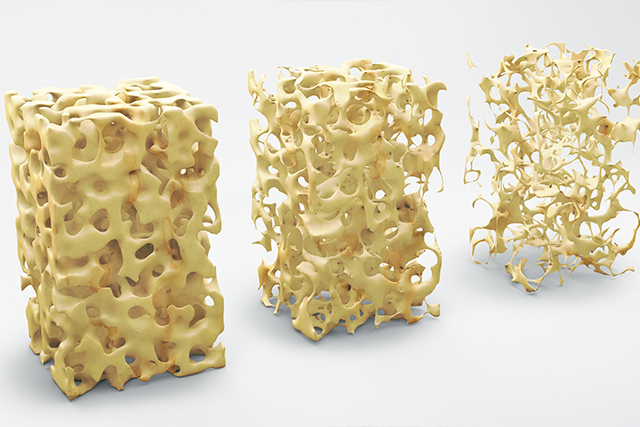

また当院ではさらに海綿骨構造指標(Trabecular Bone Score:TBS)の評価も同時に行うことが可能であり、骨の内部の海綿骨の構造を評価し、骨折リスクの部分を色で評価することが可能です。海綿骨は骨の内部にあり、スポンジのように網目状の構造をしています。このスポンジ状の部分が骨粗鬆症によりスカスカになることで骨がもろくなり骨折しやすくなるため、海綿骨の状態を評価できるTBS解析を併用することで骨折のリスクをより正確に評価することができます。

まずは食事と運動が大事です。

食事面に関しては、カルシウムの摂取とともに、カルシウムの吸収を促進するビタミンDや骨へのカルシウムの取り込みを助けるビタミンKなどの栄養素も大切です。エネルギーと栄養素を過不足なく摂取することがポイントです。

運動面に関しては、骨はある程度の負荷をかけないと骨量が減少してしまうため、適度な運動が大切です。適度な運動は骨に圧力が加わりその刺激で骨の形成を促進します。散歩や階段昇降などの運動を習慣として取り入れましょう。また定期的な運動は転倒予防にも重要な役割を担っています。運動不足は筋肉量の低下を引き起こし、転倒リスクが高まり、骨粗鬆症がベースにあると椎体骨折や大腿骨近位部骨折を併発し寝たきりの生活を余儀なくされます。そのため無理のない範囲で定期的な運動を行い、転倒予防に努めましょう。

また骨粗鬆症と診断された方は、食事・運動療法に加え、ガイドラインに沿って薬物療法をお勧めします。用いられる薬剤は骨吸収を抑制する薬剤、骨形成を促進する薬剤、骨代謝を調整する薬剤などを用います。

上記を骨密度、骨代謝マーカー、骨折の状態などから総合的に判断し適切な治療を推奨させていただきます。

TOP