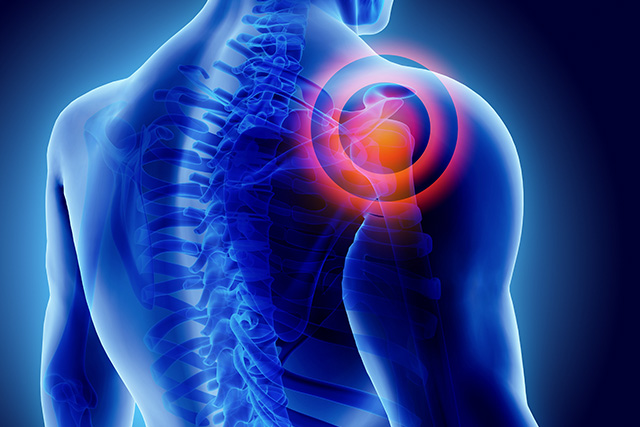

肩関節の痛み

肩関節の痛み

年齢を重ねると肩周辺の痛みで困っている方は多いです。しかし多くの方は適切な治療を受けず、放置されていることがあります。四十肩や五十肩は診断が難しい疾患ですが、加齢のせいだと放置せず、痛みがあればご相談ください。

肩関節周囲炎は50歳を過ぎた頃から症状が出現しやすいため五十肩とも呼ばれます。加齢や過労により、関節を構成する骨、軟骨、靭帯、腱などが老化し肩関節周囲の組織で炎症や癒着が起こることが原因と考えられています。

腕を高く上げたり、服を着替えたりすることが困難になったり、夜中にズキズキと痛み眠れなくなることもあります。関節の癒着がひどいと日常生活にも支障をきたすようになります。

治療は痛みの強い急性期では、三角巾などで安静にし、痛み止めなどの薬物療法、注射などが有効です。急性期を過ぎたらホットパックや入浴などの温熱療法、拘縮予防や筋肉の強化といった運動療法などのリハビリテーションを行います。

肩関節は上腕骨頭と肩甲骨から構成され、肩甲上腕関節とも呼ばれ、この関節の軟骨が変性し擦り減った状態が変形性肩関節症です。

肩関節は人体で最大の関節可動域(関節の正常な動きの範囲)を有し動きの大きな関節であるため、変形が進行した場合は動きの制限が出やすい部位でもあります。原因が不明な一次性と原因が判明している二次性とに分けられます。

一次性の変形性肩関節症は、膝関節や股関節などの下肢の関節と比べ、非荷重関節(体重がかからない関節)であるため関節面に負担がかかりにくく、発生頻度は少ないと考えられています。

二次性の変形性肩関節症は腱板断裂、関節リウマチ、上腕骨近位端骨折、上腕骨頭壊死などが誘因となり発症します。腱板断裂に伴う関節症は社会の高齢化により頻度が増加しています。症状は肩関節の痛みや可動域制限、夜間痛などがあります。

治療はまずは保存療法を行います。痛み止めなどの薬物療法、ヒアルロン酸やステロイドなどの関節内注射、拘縮予防や筋肉の強化といった運動療法などのリハビリテーションを行います。これらの保存療法を行っても症状が持続し、制限が大きく日常生活に支障をきたす場合は手術が検討されます。

腱板は肩を動かすための筋肉で棘上筋(きょくじょうきん)、棘下筋(きょくかきん)、小円筋(しょうえんきん)、肩甲下筋(けんこうかきん)という4つの筋肉で構成されます。肩はこれらが協調して動きますが、ケガや使いすぎでこれらの筋肉が切れた状態が腱板断裂です。

転倒したり肩をぶつけたりして起きたケガによる断裂では強い痛みとともに肩が上がりにくくなることが多いですが、使い過ぎによる断裂では、肩を上げるのは可能ですが上げる角度や手の位置で痛みが変化するのが特徴です。

肩の運動障害、運動時痛、夜間痛などの症状があり、特に夜間痛で睡眠が取れなくなることもあります。腱板はレントゲンでは写らないため超音波検査やMRIにより診断します。

治療はケガによる断裂では、手術加療を行うことが多いです。自然に断裂した場合は症状に応じて注射や運動療法などの保存治療が行われる場合と、手術加療を行う場合があります。

40~50歳で多く見られ、肩腱板内に沈着したリン酸カルシウム結晶により炎症が生じることで起こる疾患です。突然生じる激しい肩関節の痛みで発症することが多いです。痛みで睡眠が妨げられたり、関節を動かすことが難しくなります。

治療は急性例では安静、痛み止めなどの薬物療法、注射などが有効です。痛みが落ち着いたら、温熱療法(ホットパックや入浴)や拘縮予防や筋力訓練などの運動療法を行います。

肩関節脱臼は、いわゆる「肩が外れた状態」のことで、外部から強い力が加わることで生じます。

肩関節の脱臼はラグビーや柔道、アメフトなどのコンタクトスポーツで発生しやすく、日常生活で転倒し手をついた時に生じることもあります。肩関節は上腕骨と肩甲骨との間の関節ですが、接触面は小さく不安定であるため、関節の周囲を靭帯や筋肉で支えています。若年者では一度脱臼し周囲の靭帯などが損傷すると癖になりやすく、スポーツ活動ばかりでなく、日常の軽微な外力でも容易に脱臼するようになります。この状態を「反復性肩関節脱臼」といいます。

脱臼時の症状は、肩関節の激しい痛みに加え、運動制限をきたし腕を上げるのが困難となります。脱臼が整復されれば痛みは改善しますが、その後も日常生活やスポーツ活動で脱臼を繰り返すようであれば、手術が必要となることもあります。

野球肩は、主に野球の投球動作を繰り返すことで生じる疾患で、野球以外ではバレーのアタックやテニスのサーブなどでも生じることがあります。柔軟性の低下や身体全体を上手く使えず、肩関節に負担がかかることで生じると考えられています。ジュニア期では特有の病態である上腕骨近位骨端線離開(リトルリーグショルダー)があり、骨端線という成長軟骨は力学的に強度が弱いため、過度に負荷がかかることで損傷します。

症状は投球時の痛みがありますが、安静時は痛みがないことが多いです。治療の基本は安静とリハビリテーションを中心とした保存療法で、投球フォームの見直しや修正、体幹トレーニングなどが有効と考えられています。

首や背中が緊張するような姿勢での作業、猫背などの姿勢、運動不足、精神的なストレス、長時間の同じ姿勢などが原因となります。肩こりに関与する筋肉は色々ありますが、首の後ろから肩、背中にかけての僧帽筋という筋肉が中心となります。

症状は首すじ、肩から背中にかけての張り、凝り、痛みなどがあり、ひどいと頭痛や吐き気を伴うこともあります。

肩こりは予防が大切です。同じ姿勢を続けない、肩を温めて筋肉の血行を促す、適度な運動や体操をするなどを心がけて予防していきましょう。

TOP